Schweizer Videokunst der 70er und 80er Jahre

Eine Rekonstruktion

mit HANSPETER AMMANN, RENÉ BAUERMEISTER, MARIE-JOSÉ BURKI, GENEVIÈVE CALAME, CHÉRIF & SILVIE DEFRAOUI, HERBERT FRITSCH/RENÉ PULFER, JACQUES GUYONNET, ALEXANDER HAHN, KLARA KUCHTA, ERIC LANZ, SIMON LAMUNIÈRE, URS LÜTHI, CHRISTIAN MARCLAY, MUDA MATHIS/KÄTHE WALSER, DIETER MEIER, GÉRALD MINKOFF, GUIDO NUSSBAUM, MURIEL OLESEN, JEAN OTTH, RENÉ PULFER/RÉMY ZAUGG, PIPILOTTI RIST, ALEX SILBER, JANOS URBAN, HANNES VOGEL, ANNA WINTELER

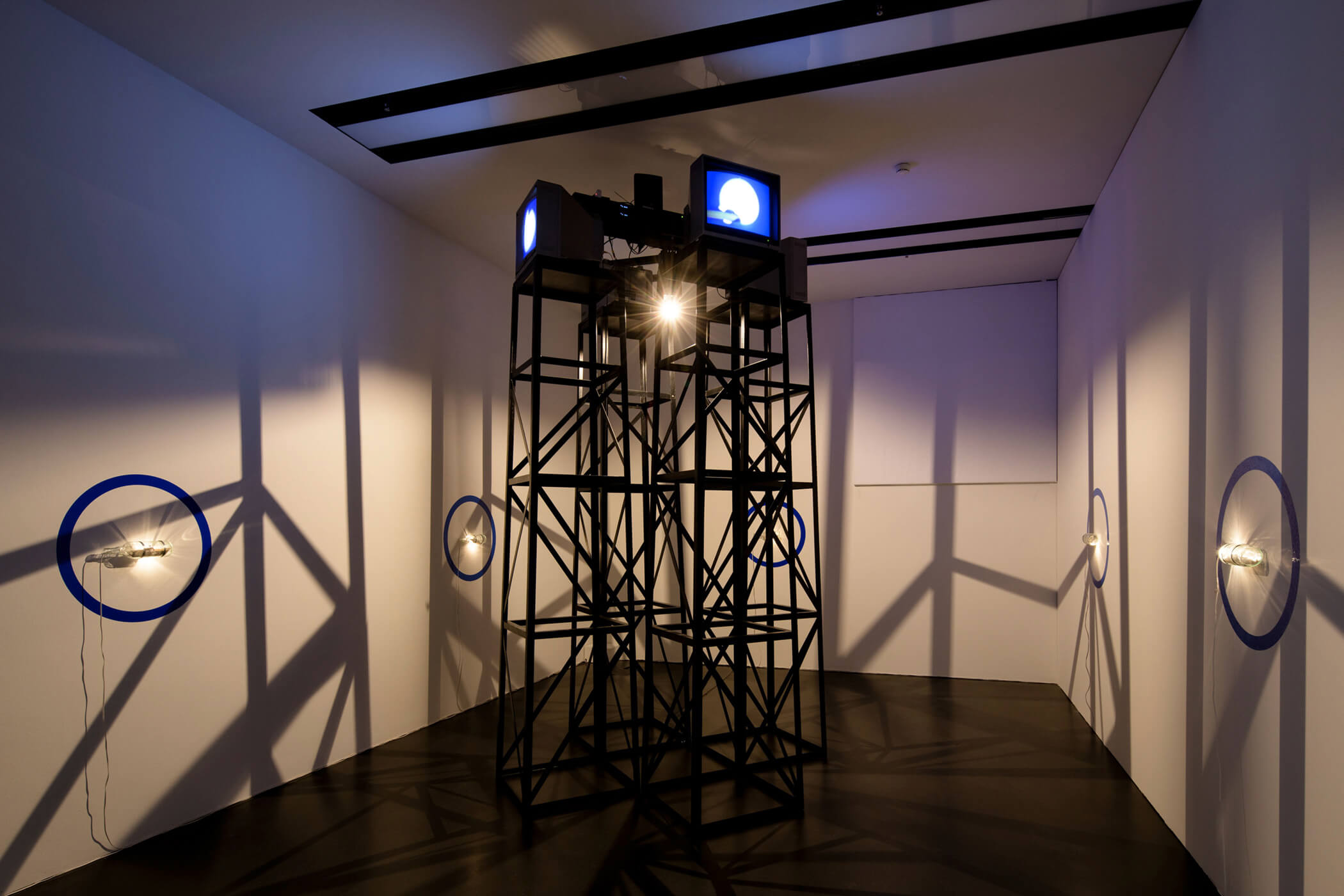

Die Ausstellung präsentiert die Anfänge der Videokunst in der Schweiz und deren weitere Entwicklungen bis zum Ende der 80er Jahre. Gezeigt werden rund zwanzig Videoinstallationen, die ursprünglich oft nur wenige Tage in Ausstellungsräumen, auf Messen oder Festivals zu sehen waren, sowie rund dreissig Videobänder.

Die Ausstellung gründet auf der Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt AktiveArchive*. Die Auswahl der Werke haben Johannes Gfeller und Irene Schubiger von AktiveArchive erarbeitet. Da eine umfassend erforschte Geschichte der Schweizer Videokunst nicht vorliegt, wurden dafür zahlreiche Einzelrecherchen unternommen und Gespräche mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern geführt. Die Ausstellung stellt die Ergebnisse dieses nicht abgeschlossenen Prozesses als Sammlung historisch wichtiger Werke der Videokunst zwischen 1970 und 1990 vor. Im Zentrum stehen Videoinstallationen, die zumeist nur noch fragmentarisch oder gar nicht mehr erhalten sind, sodass sie für die Ausstellung rekonstruiert werden mussten, und zwar unter weitgehender Verwendung von historischen Geräten der Entstehungszeit. Die Rekonstruktionen wurden von Johannes Gfeller von AktiveArchive, Professor für Konservierung und Restaurierung von modernen Medien an der Hochschule der Künste Bern, und seinen Studierenden realisiert. Sie sind sowohl kunsthistorisch wie auch für künftige Richtlinien der Präsentation bedeutsam und werden durch AktiveArchive sorgfältig dokumentiert.

Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, die Anfänge der Videokunst und mit ihnen die Vorläufer der heutigen elektronischen Apparate und Komponenten kennenzulernen. Insbesondere die installative Videokunst der 70er Jahre ist nur noch wenigen vertraut. Sie kennzeichnet sich unter anderem durch eine eher minimale Ästhetik, den Einsatz weniger Komponenten und den Gebrauch von Geräten, die ursprünglich für industrielle, schulische und kommerzielle Zwecke konzipiert waren. Grosse Bedeutung haben die experimentelle Auseinandersetzung mit den Eigenschaften des Mediums Video in Form interaktiver Werke im Closed Circuit-Verfahren, die Kritik an der Fernsehästhetik und ‑rezeption sowie die Selbstdarstellung als „Performance für die Videokamera“. In den 80er Jahren sind es die immer raffinierteren Möglichkeiten des Videoschnitts und der Nachbearbeitung, die zunehmende Bedeutung der Tonspur aufgrund des Einflusses auch des Musicclips, das Interesse an „privaten“ oder poetische Themen und die Verwendung der Handkamera mit ihrer eigenen Bildästhetik.

Die Ausstellung wird unterstützt durch Zuger Kulturstiftung Landis & Gyr/Siemens Building Technologies.